Безопасность вентиляционных и дымовых каналов. Правила производства трубо-печных работ согласовано письмо управления госпожнадзора мчс россии

Дымовые трубы служат для отвода продуктов горения и образования тяги в печах. Каждая печь должна иметь отдельный дымовой канал. Если подсоединить к одному каналу несколько отопительных устройств, расположенных на разных этажах, условия работы их будут неодинаковы: чем выше дымовой канал, тем сильнее тяга. При одновременной топке двух таких печей нижняя печь, у которой тяга сильнее, будет препятствовать свободному выходу дыма из верхней, она будет дымить.

Дымоходы следует располагать во внутренних стенах здания. Прокладка их в наружных стенах менее экономична и создает трудности при эксплуатации. Проходя через дымоходы в наружной стене, газы передают часть теплоты в атмосферу, ввиду низкой температуры атмосферного воздуха они чрезмерно охлаждаются, что ухудшает тягу. При этом из газов выделяются смолистые отложения, проникающие через кладку и портящие внешний вид здания, разрушающие его. В случае необходимости расположения стояка в наружной стене его стенку необходимо утолщить. Минимальная толщина кладки от дымохода до наружной поверхности стены принимается в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при - 20° и выше - 38 см (в полкирпича), - 30 - 20° - 51 см (в два кирпича), -30° и ниже - 65 см (в два с половиной кирпича). Утолщение стен делается в виде пилястр.

Дымовые трубы по устройству и местоположению подразделяются на стенные, коренные и насадные. Стенные дымоходы устраиваются внутри капитальных стен. Коренные трубы выполняют в виде отдельного стояка на прочном фундаменте. Их применяют в том случае, когда невозможно устройство дымоходов или насадных труб. Печи рекомендуется располагать по возможности ближе одна к другой и к трубе, в которой делают два-три канала и обязательно один вентиляционный. Подводить дымоходы печей к вентиляционному каналу категорически запрещается.

Насадные трубы устанавливают непосредственно на печи, они служат как бы ее продолжением. Лучше их ставить не на печную кладку, а на железобетонную плиту толщиной не менее 50 мм, укладываемую на перекрышу.

Дымовые трубы выполняют из обыкновенного глиняного кирпича (полнотелого), асбестокементных или гончарных труб, а также блоков из жароупорного бетона. Для отвода продуктов сгорания топлива рекомендуется применять гончарные или асбестоцементные трубы, так как они имеют гладкую поверхность внутренних стенок, что значительно уменьшает сопротивление движению газов, и сохраняют плотность более длительный период, чем кирпичные.

В одноэтажных зданиях для отвода продуктов сгорания топлива и воздухообмена помещений применяют кирпичные и асбестоцементные дымовые трубы, пристроенные к внутренним или наружным стенам здания. Внутренние и наружные кирпичные трубы устанавливают на отдельных фундаментах. Глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания грунта. В местах сопряжения существующей стены здания и кирпичной дымовой трубы укладывают слой асбеста для создания осадочного шва.

При сооружении малоэтажных зданий используют сборно-блочные дымовые трубы, которые устанавливают в виде отдельных стояков или встраивают в стену здания. Блоки таких труб изготовляют из жароупорного бетона, устанавливают их на цементном растворе. Приставные асбестоцементные наружные и внутренние трубы крепят к стенам здания по типу крепления водосточных труб или с опира-нием на консоль.

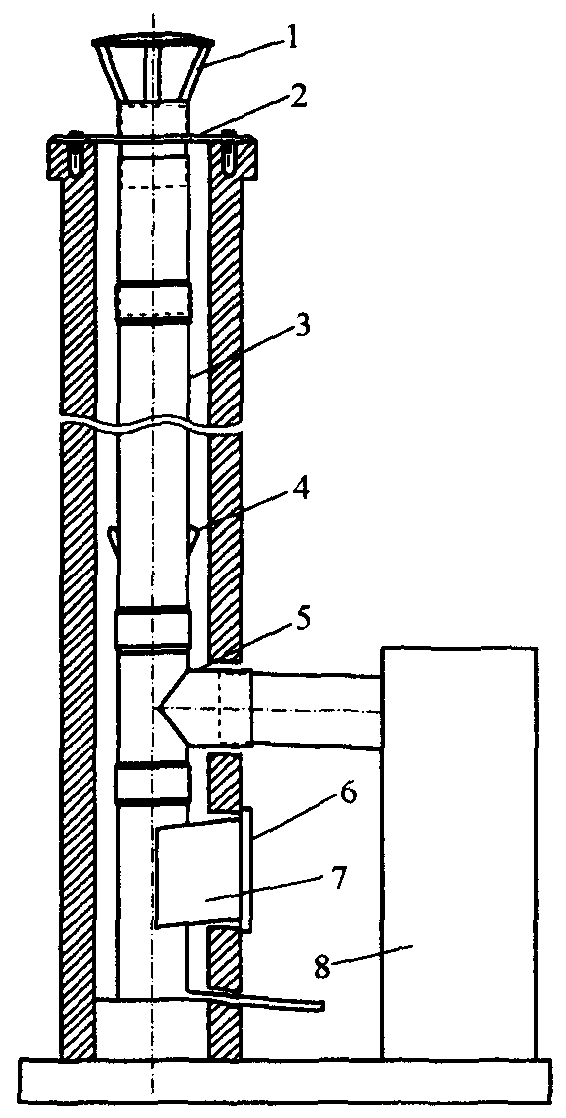

В местах вывода дымовой трубы через кровлю оставляют воздушный промежуток шириной не менее 130 мм (рис. 1). Сопряжение покрытия дымовой трубы с кровлей здания выполняют при помощи специальных фартуков из оцинкованной стали.

Устройство каналов из щелевого или силикатного кирпича, а также из шлакобетонных и других термически непрочных или крупнозернистых материалов недопустимо. Если кладка стен здания выполнена из такого материала, участки стен с каналами выкладывают из обыкновенного глиняного кирпича. Особенно эффективно загильзовывать дымовые каналы асбестоцементными трубами, которые обладают повышенной плотностью. Такие трубы часто используют

Рис. 1. Устройство и утепленда внутренней асбоцементной трубы в местах вывода через кровлю: 1- металлические кронштейны; 2 - фартук из оцинкованной стали; 3 - зонт; 4 - утепление; 5 - противопожарная разделка; 6-сгораемое перекрытие; 7 - присоединение печи; 8 - люк для чистки

для внутренней облицовки дымовых и вентиляционных каналов, расположенных во внутренних или наружных капитальных стенах здания.

Дымовые трубы и каналы выкладывают без уводов и уступов. Их внутренняя поверхность должна быть ровной и гладкой. Такая поверхность получается при тщательном выполнении кладки с применением деревянных или металлических буйков и последующей швабровки стенок влажной тряпкой.

Дымовые каналы при необходимости устраивают под углом 30° к вертикали с отклонением в сторону не более 1 м. На всей длине наклонного участка должно быть выдержано таксе же сечение, как и вертикального участка.

Дымовые и вентиляционные каналы должны быть плотными и обособленными - продукты сгорания топлива из них отводятся от одной печи, они не должны сообщаться с другими дымовыми и вентиляционными каналами.

Плотность и обособленность дымового канала определяют следующим образом. В нижней части (чистке) сжигают смолистое вещество (толь, рубероид, тряпки, смоченные в мазуте). При появлении дыма над устьем дымовой трубы канал плотно закрывают куском фанеры. Появление дыма в соседних каналах свидетельствует о его неплотности. Дым из канала через подключения печей не должен попадать в соседние или выше расположенные помещения.

Плотность дымовых каналов имеет особенно важное значение. В случае завала в одном из них, расположенном в массиве дымовой трубы, уходящие газы через неплотности могут проникнуть в соседние вентиляционные каналы или в помещения других этажей. При нарушении плотности в стыках соединения асбестоцементных или гончарных труб и в кирпичной кладке в дымовой канал подсасывается дополнительное количество холодного воздуха из вентиляционных каналов или смежных, не работающих дымоходов. Это приводит к резкому падению температуры уходящих газов, следовательно, к снижению разрежения.

На тягу дымоходов влияние оказывают высота и площадь поперечного сечения дымовой трубы. Оптимальная высота трубы для печей и каминов - 5-6 м, считая от уровня колосниковой решетки или глухого пода, должна обеспечивать нормальный режим работы печи при любых погодных условиях.

Для кладки труб, а также дымовых и вентиляционных каналов в стенах зданий применяют известково-песчаный или известково-цементный раствор. Оголовки дымовых труб выше кровли выкладывают на цементном растворе. Наружные поверхности дымовых труб в чердачных помещениях затирают или оштукатуривают, затем белят. Толщина швов кладки на известково-песчаном или сложном растворе - не более 10 мм.

При использований дымовой трубы для отвода продуктов сгорания топлива от двух или нескольких печных устройств и обеспечения воздухообмена помещений используют дымовые и вентиляционные каналы, образуемые перегородками, которые разделяют поперечное сечение дымовой трубы. Толщина перегородок между дымовыми и вентиляционными каналами в дымовой трубе - не менее 0,5 кирпича. Такое разделение трубы на обособленнее дымовые и вентиляционные каналы позволяет использовать их как отдельные дымовые трубы.

Продукты сгорания топлива должны отводиться от каждой печи по обособленному дымовому каналу. Эксплуатация двух печных устройств, подключенных в один дымовой канал, при отводе продуктов сгорания топлива на одном или разных уровнях может быть только как исключение, вынужденная мера. Расстояние между подключениями для двух печей, работающих на твердом топливе, должно быть не менее 0,75 м, в газифицированных печах - 0,5 м.

Подключение в общий дымовой канал двух печных устройств, расположенных на разных уровнях, также не рекомендуется, так как при одновременной работе нижняя печь, у которой тяга сильнее, будет препятствовать нормальной тяге верхней печи, это приводит к дымлению ее. Топить печи в таких случаях рекомендуется в разное время.

Отвод продуктов сгорания топлива в один канал из двух печей, работающих на твердом топливе, широко используется в индивидуальном строительстве. Сечение дымовой трубы выбирают соответственно большему сечению патрубка одной из печей. Подсос воздуха в дымовую трубу из неработающей печи исключается плотным закрытием вьюшки или дымовой задвижки.

Подключение двух печей в один дымовой канал может привести к уменьшению тяги в одной из печей, проникновению посторонних запахов через подключение, возникновению обратной тяги, увеличению опасности отравления продуктами сгорания в случае завала дымового канала. Поэтому при проведении трубочистных работ особое внимание уделяют проверке дымовых каналов, в которые подключены две печи.

В стенах кирпичных дымовых труб ниже места присоединения трубы из кровельной стали или ниже места подключения печи устраивают карман для чистки, глубина которого должна быть не менее 0,25 м. В асбестоцементных трубах предусматривают люки для чистки. В нижней части каждого дымооборота, где возможно скопление сажи и уносов золы, устраивают прочистные отверстия, закрываемые дверцами или жестяными чистками, заделывая их кирпичом на ребро на глиняном растворе. Устройство кармана обеспечивает безопасную эксплуатацию дымовых каналов: в случае выпадения с внутренней перегородки кирпич, как правило, падает в нижнюю часть канала и не закрывает входное отверстие (подключение). Кроме того, здесь собирается мусор, который образуется в результате разложения кирпича и выкрашивания раствора. Устройство карманов необходимо также в целях безопасности обслуживания печей.

Определение размеров дымовых каналов проводится в зависимости от теплоотдачи печей. Размер поперечного сечения каналов должен соответствовать количеству протекающих по ним дымовых газов (при двукратной топке печи) и быть не менее полкирпича на полкирпича для печей с теплоотдачей до 3489 Вт (3000 ккал/ч), полкирпича на три четверти - с теплоотдачей до 5233 Вт (4500 ккал/ч) и полкирпича на кирпич-до 6978 Вт (6000 ккал/ч).

Если для кладки труб используют колотый кирпич, тесаную грань следует располагать наружу, а гладкую - вовнутрь: на тесаной поверхности образуются трещины, способные увеличиваться и разрушаться под действием дымовых газов.

В зависимости от размера канала кладку ведут по-разному: в четыре кирпича, в пять, в шесть или в четыре кирпича с двумя трехчетвертками (рис. 2, а). В процессе кладки канала ряды чередуют. Каналы выполняют из целых кирпичей, трехчетверток или половинок, тщательно соблюдая перевязку швов. Лучшая кладка - у которой над вертикальным швом нижнего ряда приходится середина кирпича верхнего ряда. Эта перевязка в полкирпича, обеспечивающая высокую прочность кладки. На рис. 78, б показана кладка двух спаренных каналов. Если их выложить на всю высоту чередованием рядов Б и В, наружные стенки кладки будут иметь правильную перевязку, обеспечивающую необходимую прочность. Перевязка швов стенки, разделяющей трубу на два канала, будет недостаточной, так как кирпичи находятся впритык к наружным стенкам. При чистке трубы внутренняя стенка легко разрушается. Чтобы этого не произошло, через каждые четыре чередующихся ряда Б и В необходимо выложить один ряд Г.

Рис. 2. Кладка печной трубы в зависимости от размера канала (а); кладка двух спаренных каналов (б)

Дымовые трубы служат не только для отвода продуктов сгорания топлива в атмосферу, но и создают разрежение, под действием которого создается поток газов, т. е. тяга. Сила тяги, возникающая в трубе, тем сильнее, чем больше разница между температурами уходящих газов и наружного воздуха и чем выше дымовая труба. Чтобы усилить тягу, необходимо увеличить высоту трубы или повысить температуру газов. Наиболее рационален первый способ, так как увеличение температуры дымовых газов требует дополнительного расхода топлива. Но если температура уходящих газов низкая, то они, проходя по дымовым каналам, сильно охлаждаются, происходит конденсация водяных паров, содержащихся в дымовых газах, на внутренние поверхности каналов, что приводит к резкому ухудшению тяги. Высокая температура продуктов сгорания также нежелательна, так как она обусловливает значительную потерю тепла, следовательно, снижение коэф фициента полезного действия топлива.

Большое влияние на силу тяги оказывает сопротивление, которое встречают уходящие газы, двигаясь от топливника до устья дымовой трубы: трение уходящих газов о стенки каналов, сопротивление на поворотах, закруглениях и т. д., резкое уменьшение или увеличение площади сечения каналов. Поэтому не рекомендуется применять в печах многооборотную систему каналов (более пяти последовательно соединенных вертикальных и горизонтальных).

Сила тяги в дымовой трубе зависит также от погодных условий: в дождливые, туманные или пасмурные дни она ухудшается, в зимнее время улучшается, так как разрежение в дымовой трубе увеличивается.

Рис. 3. Расположение дымовых труб относительно конька крыши

В летнее время тяга в дымоходах гораздо меньшая, чем зимой, так как в жаркие дни разница между температурой уходящих газов и наружного воздуха невелика.

Под действием ветра или воздушных потоков в дымовой трубе возникает обратная тяга. Такое может случиться, когда вблизи трубы находятся более высокие части здания, горы или деревья. При направленном ветре на эти высокие конструкции оголовок дымовой трубы оказывается в зоне повышенного давления, или ветрового подпора. В печах, дымовые трубы которых находятся в зоне повышенных давлении, нарушение тяги наблюдается не постоянно, а периодически.

Большое влияние на тягу в дымовой трубе оказывает скорость ветра. Даже при слабом ветре тяга в дымовой трубе, расположенной в зоне ветрового подпора, может прекратиться, а увеличение его скорости до 6 м/с и более вызовет опрокидывание тяги, дымовые газы поменяют свое направление на обратное и будут поступать в помещение. Поэтому зона ветрового подпора ограничивается условной линией, проведенной под углом 45° к горизонтали от наиболее высокой части соседнего здания, горы или дерева.

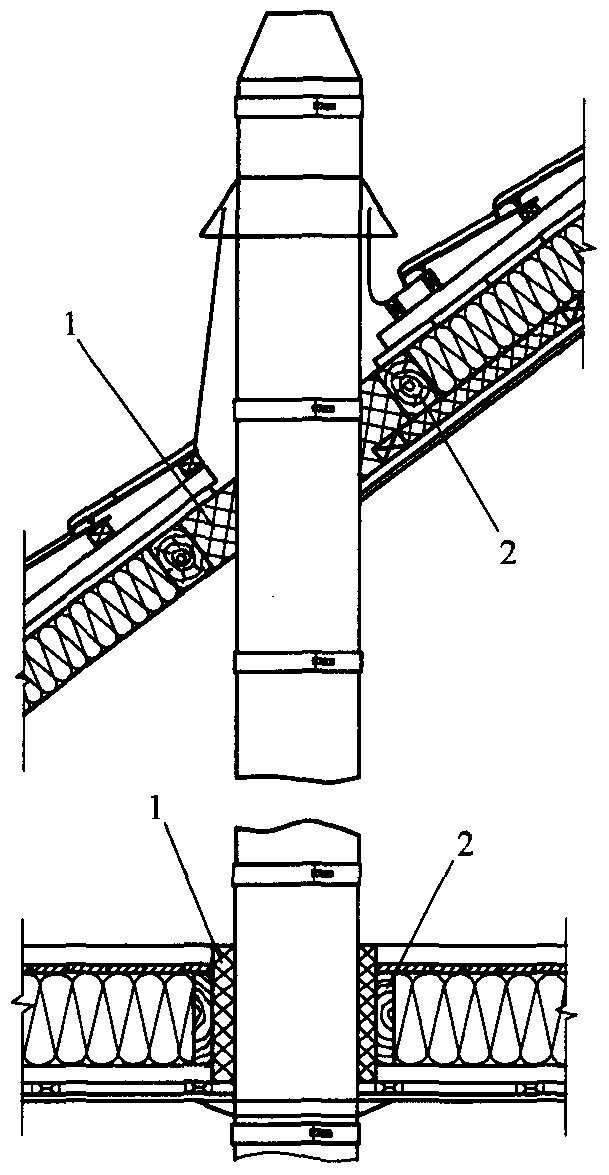

В трубах, расположенных впритык к более высокой стене смежного здания, даже при слабом ветре происходит значительное ослабление или опрокидывание тяги. В этом случае следует нарастить дымовую трубу, чтобы ее устье вышло за пределы линии, проведенной от конька крыши более высокого здания вниз под углом 10° к горизонтали. Нарастить дымовую трубу можно с помощью асбестоцементных или керамических труб. Их утепляют для избежания переохлаждения в зимнее время.

Обратная тяга в дымовой трубе может возникнуть и в том случае, когда наружная температура выше температуры воздуха в помещении, обычно в летнее время года. Такое явление может быть и. в результате потери плотности стенок дымовой трубы под действием ветра, атмосферных осадков и частой смены температурных режимов. Через сквозные трещины и отверстия в трубу подсасывается наружный воздух, препятствующий свободному продвижению дымовых газов. Поэтому в процессе эксплуатации дымовые и вентиляционные каналы следует периодически проверять на плотность.

Поскольку высота дымовых труб оказывает значительное влияние на разрежение в дымовых и вентиляционных каналах, их необходимо располагать так, чтобы они как можно ближе выходили к коньку крыши (рис. 3). Для труб, выходящих в конек или на плоскую крышу здания, нормальной считается высота оголовка над поверхностью крыши 0,5 м. В остальных случаях эту высоту определяют в зависимости от расположения оголовка относительно конька крыши: он должен быть выведен на 0,5 м выше конька, если расстояние по горизонтали от оголовка до него не более 1,5 м; на уровне конька, если это расстояние 1,5-3 м; ниже конька, но не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонтали, при расстоянии от оголовка до конька более 3 м

Части дымовой трубы: шейка печи, дымовая задвижка, распушка (разделка), стояк трубы, выдра, цементный раствор, шейка трубы, оголовок трубы, металлический колпак (рис. 80).

Устанавливают насадную трубу на перекрыше, которую в процессе выполнения работ не доводят на несколько рядов (2-3 и более) до междуэтажного перекрытия, или на шейке печи, т. е. шейке распушки. Шейка печи комплектуется задвижкой или вьюшкой. При проходе шейки печи к междуэтажному перекрытию кладку уширяют, чтобы образовать распушку (разделку) толщиной 260-380 мм. Разделка выполняется в несколько рядов кирпичной кладки. Дальше по чердачному пространству проходит стояк трубы, который выполняется до кровли. Над кровлей устраивают так называемую выдру, которая должна по четырем сторонам нависать над ней на 100 мм: это обеспечивает отвод атмосферной воды на кровлю и препятствует разрушению чердака. За выдрой выкладывают шейку дымовой трубы. Размеры шейки и стояка, как правило, одинаковые, но следующая часть- оголовок имеет уширение.

Рис. 4. Насадная дымовая труба: 1 - металлический колпак; 2 - оголовок трубы; 3 - шейка трубы; 4 - цементный раствор; 5- выдра; 6- кровля; 7- обрешетка; 8- стропила; 9- стояк трубы; 10-распушка (разделка); 11- балка с перекрытием; 12 - изоляция; 13 - дымовая задвижка

Чтобы предохранить дымовые трубы от разрушения, их оштукатуривают цементным или цементно-известковым раствором и белят известью. Над выступающими частями трубы устанавливают металлический колпак из кровельной стали, который улучшает силу тяги.

Рис. 5. Кладка трубы с каналом 140Х 270 мм

Кладку распушки дымовой трубы начинают на определенном расстоянии от перекрыши печи, т. е. сначала выкла дывают шейку печи (рис. 5).

1-й ряд. Выкладывают шейку трубы из пяти кирпичей с размерами дымового канала 140X270 мм и наружными сторонами 510X380 мм.

Наружный размер 2-го ряда - 590X450 мм. В кладку вставляют четвертки и половинки кирпича. Внутри распушки вставляют кусочки кирпича толщиной 30-40 мм. Размер дымового канала во всех рядах кладки распушки остается без изменения.

3-й ряд - 650Х 510 мм. Внутри кладки распушки используют вставки из кирпича толщиной около 6 см.

4-й ряд - 710X570 мм. Внутри распушки вставляют кирпичи толщиной 90-100 мм.

5-й ряд - полностью из целого кирпича.

Кладка б-го. ряда - как и 5-го; строго соблюдают пе ревязку швов. При необходимости увеличения высоты распушки 5-й и 6-й ряды чередуют.

7-й ряд. Работу производят по первоначальной кладке стояка в пять кирпичей на один-два ряда выше уровня кровли.

В зависимости от толщины швов размеры канала могут быть примерно на 10 мм меньше. Кладка распушки и выдры осуществляется с таким расчетом, чтобы они по длине и ширине увеличивались в каждом ряду на четверть кирпича (60-70 мм); это зависит в основном от толщины швов.

Выдра - часть трубы выше уровня кровли. Каждый ряд при кладке выступает на четверть кирпича.

1-й ряд. Кладку осуществляют в пять кирпичей (внутренний размер дымового канала 140X270 мм, наружные стороны - 510X380 мм).

На 2-м ряду увеличивают кладку по длине с выступом по четверти кирпича на обе стороны, для чего вставляют половину и трехчетвертку, а внутри выдры в канале ставят пластинку из кирпича. Здесь следует обратить внимание на то, чтобы правая сторона выдры со второго ряда уширялась на четверть кирпича по сравнению с кладкой стояка. Но это требование не обязательно, размер выдры может быть таким, как и стояка.

3-й ряд. Длина кладки остается без изменений, ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается на половину кирпича для образования свеса.

Кладка 4-го ряда осуществляется с увеличением свеса с боковых сторон.

Кладка 5-го ряда- как в порядовке.

6-й ряд. Свес с боковых сторон удлиняется. Его ширина и длина - два кирпича. На 7-м ряду завершается кладка свеса по трем сторонам.

На 8-м ряду выпускают свес с последней, четвертой, стороны.

Кладка 9-го ряда - как и 8-го, с тщательным соблюдением перевязки швов.

10-й ряд. Начинают формировать кладку шейки трубы в пять кирпичей. Выложив полностью шейку, приступают к оголовку, кладка которого не отличается от кладки распушки.

Чтобы обеспечить сток воды с оголовка и выдры и предохранить их от разрушения, на верх наносят цементный раствор, разравнивают его, чтобы он имел скос, и заглаживают.

Распушку кладут также с внутренним дымовым каналом 270X270 мм и наружными сторонами 510X510 мм (рис. 82). При кладке необходимо тщательно соблюдать перевязку швов.

При кладке 1-го ряда формируют шейку трубы из шести кирпичей (толщина стенок - 380 мм).

2-й ряд Наружный размер кладки - 640X640 мм. Применяют целый кирпич, для внутренней части кладки его колют по длине на две части.

Рис. 6. Кладка трубы с каналом 270 X 270 мм

Наружный размер 3-г о ряда - 770Х 770 мм, кладка из целого кирпича.

Наружный размер 4-го ряда -910X910 мм.

Наружный размер 5-г о ряда - 1030Х 1030 мм, кирпич целый.

Кладка 6-го ряда - как и 5-го, с соблюдением перевязки швов. При необходимости увеличить распушку по высоте выкладывают еще раз 5-й и 6-й ряды.

Кладка 7-го ряда похожа на кладку 1-го, он является стояком трубы.

Выдра может выкладываться по-другому. Ее кладут на стояке в шесть кирпичей.

1-й ряд - стояк трубы в шесть кирпичей.

На 2-м ряду уширяют кладку с одной стороны для образования свеса.

3-й ряд - кирпичи для свеса укладывают с двух боковых сторон.

На 4-м ряду свес на боковых сторонах увеличивают и доводят до полутора кирпичей.

Кладка 5-г о ряда - как и 3-го, с длиной свеса с каждой стороны до двух кирпичей.

На 6-м ряду заканчивают оформление свеса. Внутри выдры укладывают по четверти кирпича, т е. размер ды мового канала‘не увеличивается.

Кладка 7-го ряда похожа на кладку 6-го, с соблюдением перевязки швов. Толщина свеса становится равной двум рядам кладки. Если требуется увеличить высоту выдры, последние два ряда чередуют.

Выше выдры кладут шейку трубы в шесть кирпичей, над которой устраивают оголовок.

Кирпичные трубы выше, а также на 50-100 мм ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором. Их следует ежегодно или два раза в год осматривать и при необходимости исправлять обнаруженные дефекты.

Выдру для асбестоцемент-ных труб выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, которые прочно скрепляют после установки и затирают швы цементным раствором.

Рис. 7. Выдра для асбоцементных труб: 1- колпак; 2- выдра; 3- кровля; 4- труба; 5- облицовка трубы; 6- заполнитель, 7- бортовая плита; 3- плита; 9- печная кладка

Под выдрой устраивают слезник (рис. 7). Чтобы она прочно держалась на трубе, под ней ставят цементрую муфту или намазывают раствор толстым слоем только под выдрой. Трубу под штукатурку желательно слегка насечь или сделать запилы рашпилем. Верх выдры делают с наклоном, а шов между ней и трубой промазывают цементным раствором. На верх трубы рекомендуется надеть колпак.

Асбестоцементные трубы имеют недостатки - они тонко-стенны, быстро нагреваются и остывают, что может привести к образованию конденсата. Поэтому их над крышей и в чердачном пространстве утепляют.

Площадь отверстия трубы должна соответствовать площади дымового канала печи. Плиту под трубу желательно выполнять из железнобетона квадратной формы, монолитной или сборной из двух половинок. По краям плиты устраивают борта нужной высоты для образования распушки. Пространство между трубой и бортами заполняют кирпичом, шлакобетоном, песком, землей и т. д. Трубу следует прочно закрепить.

Дымовые трубы и каналы

6.1. Общие требования

6.1.1. При проектировании и кладке (монтаже) дымовых труб (каналов) от теплогенераторов и печей на твердом топливе необходимо предусматривать решения, изложенные в СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а от газоиспользующего оборудования и бытовых печей - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (прил. 7) и СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», а также настоящих правил.

6.1.2. Дымовые трубы (каналы) должны обеспечивать полное удаление продуктов горения в атмосферу.

Для удаления продуктов горения от печей, каминов и теплогенераторов следует предусматривать трубы из глиняного (керамического) кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм.

Допускается применение дымовых труб:

керамических из сборных изделий - для удаления дымовых газов с температурой до 1000 °С;

двухконтурных из различных марок стали с тепловой изоляцией из негорючих материалов - для удаления дымовых газов с температурой 500-900 °С;

асбоцементных - для удаления дымовых газов с температурой до 300 °С.

Применение асбоцементных труб и труб из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.

Использование дымовых каналов, выполненных из стали, керамики и других материалов допускается только при наличии сертификатов пожарной безопасности или заключения специализированной организации.

6.1.3. Дымовые трубы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных выдерживать механические нагрузки, температурные и коррозионные воздействия продуктов сгорания без потери герметичности и прочности.

6.1.4. Дымовые трубы должны иметь устройства, обеспечивающие чистку внутренней поверхности от сажистых и других отложений по всей высоте.

6.1.5. Дымовые трубы необходимо устраивать вертикально без уступов и уменьшения сечения. Допускается отклонение труб под углом до 30° к вертикали с отклонением по горизонтали не более 1 м. Запрещается прокладывать дымовые трубы через жилые помещения.

6.1.6. Сечение дымовых труб для печей на твердом топливе следует принимать в зависимости от тепловой мощности печи, не менее:

140x140 мм - при тепловой мощности до 3,5 кВт;

140x200 мм - при тепловой мощности от 3,5 до 5,2 кВт;

140x270 мм - при тепловой мощности от 5,2 до 7 кВт.

Сечение дымовых труб теплогенераторов и каминных топок принимается с учетом требований заводских инструкций и не должно быть менее сечений дымоотводов.

Площадь сечения круглых труб должна быть не менее площади сечения прямоугольных каналов.

6.1.7. Дымовые каналы во внутренних или наружных стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками из керамического кирпича толщиной не менее 120 мм.

6.1.8. Высоту дымовых каналов (труб) печей и теплогенераторов на твердом топливе, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.

Размещение дымовых каналов (труб) над кровлей зданий должно осуществляться с учетом требований СНиП 2.04.05-91* и СП 41-108-2004.

6.1.9. Для каждой печи, каждого теплогенератора и камина, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу. Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении двух дымоотводов в трубе следует предусматривать рассечку высотой не менее 1 м от низа дымоотвода.

В жилых зданиях допускается устройство коллективного дымового канала с подключением теплогенераторов на газовом топливе с учетом требований СП 41-108-2004 и СП 42-101-2003.

6.1.10. Присоединение теплогенераторов к дымовым трубам осуществляется дымоотводами длиной не более 0,4 м, изготавливаемыми из кровельной стали толщиной не менее 1 мм, или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с теплогенераторами.

Допускается в качестве дымоотводов применять гибкие металлорукава, состоящие из двух слоев нержавеющей стали, на которые имеется заключение (техническое свидетельство) о возможности их использования для отвода продуктов горения.

6.1.11. На дымовых трубах печей, работающих на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием в них размерами не менее 15x15 мм.

6.1.12. Дымовые трубы для печей на дровах и торфе в зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размерами не более 5x5 мм.

6.1.13. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков зонтами, дефлекторами и другими насадками, которые не должны препятствовать свободному выходу дыма в атмосферу. Расстояние от плоскости оголовка трубы до нижней горизонтальной грани зонта принимается равное половине диаметра трубы, а диаметр зонта - равный двум диаметрам трубы.

6.1.14. При кладке (монтаже) дымовых каналов (труб) следует предусматривать решения, обеспечивающие их чистку по всей высоте.

^

6.2. Кирпичные дымовые каналы

6.2.1. При проектировании и кладке кирпичных дымовых каналов должны предусматриваться решения, приведенные в альбоме типовых строительных конструкций серии 5.905-27.01 «Дымовые и вентиляционные каналы газифицируемых помещений». Выпуск 1.

Дымовые и вентиляционные каналы, как правило, следует предусматривать во внутренних стенах кирпичных зданий (рис. 6.1). Для районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже -40 °С следует предусматривать устройство каналов только во внутренних стенах.

Для удаления продуктов горения могут использоваться дымовые каналы, пристроенные к внутренней стене (рис. 6.2).

Допускается размещать дымовые каналы в наружных стенах из негорючих материалов (рис. 6.3) или предусматривать дымовые каналы, пристроенные к наружной стене (рис. 6.4). Толщина стен от каналов до наружных поверхностей стены принимается с учетом расчетной наружной температуры.

При расположении дымовых каналов снаружи зданий толщина стенок, выполняемых из кирпича, должна приниматься не менее 380 мм при расчетной наружной температуре воздуха до - 20 °С, 510 мм - при температуре от -20 до -30 °С и 650 мм - при температуре от -30 до -40 °С.

При отсутствии стен, в которых могут быть размещены дымовые каналы, следует применять насадные или коренные трубы.

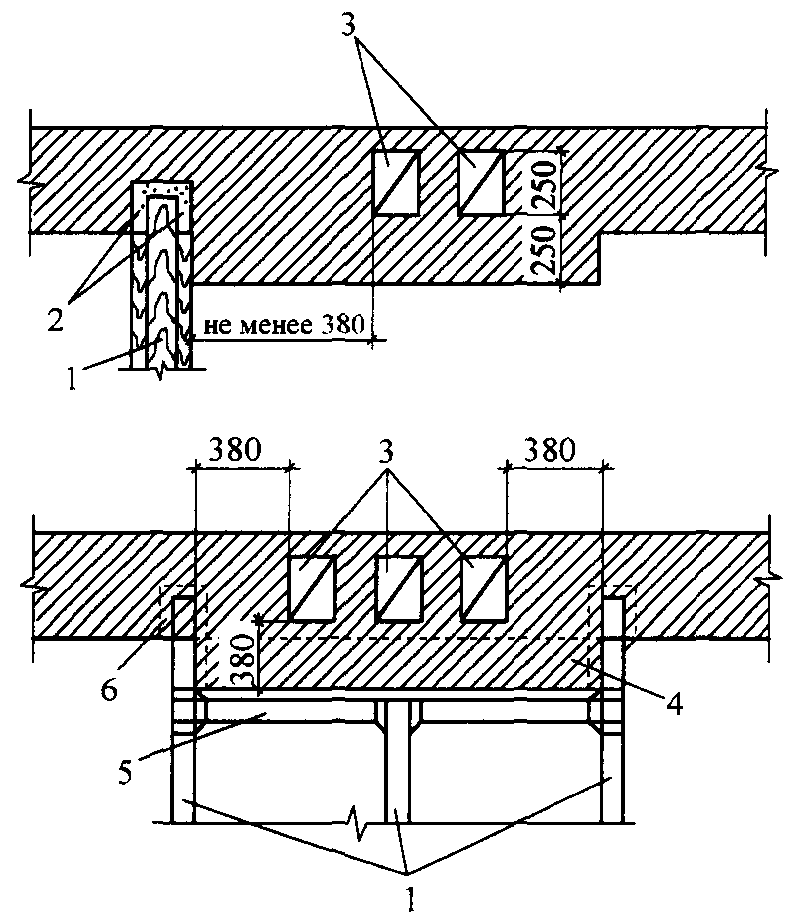

Рис. 6.1. Размещение каналов во внутренней стене:

1 - дымовой канал; 2 - вентиляционный канал.

Рис. 6.2. Пристроенные каналы к внутренней кирпичной стене:

1 - вентиляционный канал; 2 - анкерный стержень на 1 м высоты через 6 рядов кладки;

3 - дымовой канал.

Рис. 6.3. Размещение каналов в наружной кирпичной стене:

1 - наружная поверхность; 2 - дымовой канал; 3 - вентиляционный канал.

Рис. 6.4. Пристроенные каналы к наружной кирпичной стене:

1 - наружная поверхность; 2 - дымовой канал; 3 - анкерный стержень на 1 м высоты через 6 рядов кладки; 4 - вентиляционный канал.

6.2.2. Для кладки фундамента под коренные трубы применяются те же материалы, что и для фундамента зданий (камень, бетон и т.п.).

Для кладки каналов необходимо использовать кирпич полнотелый керамический (красный) высшего качества, нормального обжига без трещин и посторонних примесей марки не ниже M100.

Запрещается применять для кладки дымовых каналов кирпич пережженный или недожженный, пустотелый, облегченный, а также силикатный.

При кладке кирпичных дымовых каналов следует применять следующие растворы:

известковый или известково-цементный - для кладки в стенах зданий;

известково-цементный - для кладки выше чердачного перекрытия;

цементный - для кладки выше крыши.

6.2.3. Кладка дымовых каналов должна осуществляться с учетом порядовок, приведенных в рабочих чертежах.

Верх оголовка кирпичного дымового канала следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора (рис. 6.5) или колпаком из кровельной стали.

Рис. 6.5. Устройство оголовка:

1 - цементно-песчаный раствор состава 1:2.

Свободное пространство между дымовым каналом и конструкциями кровли следует перекрывать фартуком из кровельной стали, подведенным под выдру.

6.2.4. Внутренние поверхности кирпичных дымовых каналов должны тщательно очищаться от излишков раствора мокрой швабровкой. Оштукатуривание внутренних поверхностей не допускается.

6.2.5. В пределах чердачного помещения наружные поверхности дымовых каналов следует оштукатурить и побелить.

6.2.6. Для обеспечения плотности и гладкости внутренних стенок существующих или возводимых дымовых кирпичных каналов допускается прокладка в них гибких или жестких металлических труб, керамических труб или труб, выполненных из других негорючих материалов. Выбор материала для труб осуществляется с учетом допустимой температуры и состава удаляемых продуктов горения.

Установка труб в дымовые кирпичные каналы должна осуществляться с учетом требований инструкций предприятий-изготовителей.

^

6.3. Металлические дымовые трубы

6.3.1. Для удаления продуктов горения от теплогенерирующих установок допускается использование металлических дымовых труб из сборных элементов и дымоотводов, имеющих сертификат пожарной безопасности.

Марки сталей для дымовых труб приведены в прил. 12.

6.3.2. Двухконтурные стальные трубы (ТУ 4863-001-45905715-2003) предназначены для отвода продуктов горения от печей, каминов и других теплогенераторов, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе. Сборные элементы системы удаления дыма состоят из внутренней сварной трубы из нержавеющей стали толщиной 1 мм, сертифицированной до рабочей температуры 900 °С, и внешней трубы большего диаметра из оцинкованной, нержавеющей или полированной нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Внутренний слой должен быть выполнен из негорючего материала на основе базальтовых пород толщиной 30 мм.

Монтаж дымовых труб осуществляется из участков воздуховодов длиной 500 и 1000 мм и элементов (тройников, отводов, переходников, зонтов и т.п.).

Характеристика прямых участков двухконтурной трубы приведена в прил. 13.

Монтаж труб осуществляется от теплогенератора снизу вверх. При монтаже системы трубы насаживают друг на друга на глубину не менее половины диаметра труб. Места стыковки труб, а также труб сборных и элементов системы следует скреплять хомутами.

Для чистки труб от сажи необходимо в основании предусматривать съемные стаканы или отверстия, закрываемые дверками.

В местах пересечения перекрытий и кровли следует предусматривать противопожарные разделки.

В местах пересечения дымовой трубой перекрытий здания не допускается расположение стыков труб. Крепление дымовых труб следует осуществлять при помощи стенных кронштейнов через каждые два метра и опорных кронштейнов - для крепления тройников к стене.

При использовании одноконтурных металлических труб необходимо предусматривать теплоизоляцию для защиты от образования конденсата.

6.3.3. Допускается для удаления продуктов горения применение металлических дымовых труб и сборных элементов, а также металлических дымоотводов, поставляемых зарубежными фирмами.

Характеристика одноконтурных и двухконтурных дымовых труб, имеющих сертификаты пожарной безопасности приведены в прил. 14 и 15.

Монтаж элементов дымовых труб должен осуществляться с учетом требований инструкций предприятий-изготовителей.

6.3.4. Дымовые трубы следует, как правило, размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов. При отсутствии стен и перегородок, у которых возможно размещение труб, следует применять насадные дымовые трубы.

При прокладке металлических труб в кирпичных каналах (рис. 6.6) необходимо:

Рис. 6.6. Прокладка трубы в кирпичном канале:

1 - зонт; 2 - кровельная плита; 3 - металлическая труба; 4 - монтажные зацепы; 5 - тройник;

6 - дверка; 7 - очистной люк с отводом конденсата; 8 - теплогенератор.

разобрать кирпичную стенку канала в месте установки теплогенератора на участке длиной, необходимой для размещения элементов для сбора конденсата, люка для чистки и дымоотводящего патрубка;

установить в кирпичном канале указанные элементы;

присоединить к прямому участку трубы, имеющей монтажные зацепы, канаты соответствующей длины и прочности;

разместить вставленную трубу в кирпичном канале на высоте, позволяющей вставить в нее другую трубу;

изменяя высоту труб путем опускания каната, установить необходимое количество труб;

заполнить пространство между стенками кирпичного канала и труб негорючим теплоизоляционным материалом;

установить плиту на оголовок кирпичного канала и зонт на трубе для защиты от атмосферных осадков;

заложить проем в стенке дымового канала кирпичом.

^

6.4. Керамические дымовые трубы

6.4.1. Керамические дымовые трубы предназначены для удаления дымовых газов с температурой до 1000 °С от любых теплогенерирующих установок, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе.

Трубы имеют российский сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия ГОСТ Р и гигиенический сертификат РФ.

6.4.2. Дымовые трубы монтируются из серийно выпускаемых модулей высотой 0,33 м и комплектов дверок, покровных и консольных плит, оголовков и др. полной заводской готовности, которые при сборке точно соответствуют друг другу по форме и размерам.

Типоразмеры дымовых труб, а также комбинированных дымовых труб и вентиляционных каналов приведены в прил. 16.

Прямые участки трубы представляют собой трехслойную конструкцию. Внутренняя труба выполнена из высококачественного огнестойкого шамота толщиной 15-25 мм и покрыта негорючим теплоизоляционным материалом толщиной 45-50 мм. Наружная оболочка выполнена в виде блока из легкого бетона, имеющего отверстия для установки анкеров в целях крепления блоков и создания устойчивости канала (рис. 6.7). Конструктивная схема дымовой трубы показана на рис. 6.8.

Рис. 6.7. Дымовая керамическая труба:

1 - оболочка из легкого бетона; 2 - теплоизоляция; 3 - керамическая труба.

Рис. 6.8. Конструкция керамической дымовой трубы:

1 - основание; 2 - емкость для сбора конденсата; 3 - вентиляционная решетка; 4 - дверка для осмотра и очистки; 5 - тройник для подключения теплогенератора; 6 - панель из минерального волокна; 7 - бетонный блок; 8 - канал для установки крепления; 9 - канал для проветривания;

13 - зазор для выхода воздуха; 14 - устье.

6.4.3. Перед началом монтажа следует определить место расположения дверок для ревизии и чистки трубы, а также место расположения и высоту подключения теплогенерирующей установки.

Сборка дымовой трубы начинается снизу вверх. В основании дымовой трубы устанавливается элемент, в котором находится керамическая труба с емкостью для сбора и отвода конденсата, а также вентиляционная решетка для обеспечения вентиляции с целью обдува теплоизоляции по всей высоте трубы.

Далее устанавливается элемент ревизии. За дверкой отверстия для ревизии устанавливается металлическая пластина с герметичным затвором, препятствующая выходу дыма через дверку. Подключение теплогенератора осуществляется с помощью керамического тройника. Фронтальная панель тройника, выполненная из минерального волокна, позволяет регулировать положение тройника относительно дымовой трубы.

После установки элементов обслуживания и подключения теплогенератора производится монтаж блоков дымовой трубы. Для вывода трубы над крышей используют верхний комплект, входящий в состав элементов дымовой трубы.

Для усиления статической устойчивости свободно стоящей части дымовой трубы под или над кровлей необходимо использовать специальный комплект креплений.

6.4.4. Монтаж элементов дымовой трубы должен осуществляться с учетом требований монтажной инструкции предприятия-изготовителя.

^

6.5. Дымовые трубы из керамики и стали

6.5.1. Дымовые трубы применяются для удаления продуктов горения от котлов, печей, каминов и других теплогенерирующих установок, работающих на любом виде топлива.

6.5.2. Дымовая труба представляет собой трехслойную конструкцию, включающую внутреннюю керамическую трубу толщиной 6,5-12 мм, слой теплоизоляции из минерального волокна толщиной 60 мм и наружную трубу из нержавеющей стали толщиной 0,4 мм.

Характеристика трубы из керамики и стали приведена в прил. 17.

6.5.3. Монтаж дымовой трубы должен осуществляться с учетом требований инструкции предприятия-изготовителя.

Перед монтажом дымовой трубы необходимо четко определить место ее установки и порядок прокладки, а также количество и расположение опор, настенных креплений и консолей.

При выполнении работ по устройству монтажных отверстий должны быть исключены повреждения стен и перекрытий.

Монтаж дымовой трубы на полу следует начинать с подготовки цокольного основания.

При наружной прокладке дымовой трубы у стены сначала устанавливается и крепится нижний элемент для настенного монтажа, входящего в комплект трубы. Затем на цокольном основании или нижнем элементе при настенном монтаже устанавливается элемент с отводом конденсата.

Нижний элемент дымовой трубы при установке на полу крепится к цокольному основанию.

Перед установкой следующих элементов дымовой трубы следует нанести герметик на нижнюю кромку внутренней керамической трубы. Избыточное количество герметика удаляется с внутренней поверхности трубы влажной губкой.

Раструб внутренней профилированной керамической трубы всегда должен быть направлен вверх к устью.

Крепление элементов дымовой трубы необходимо осуществлять посредством раструбного соединения с использованием герметика и хомутов, которые стягиваются с помощью зажимного винта. Затянутый хомут должен плотно обжимать трубу (рис. 6.9)![]()

Рис. 6.9. Деталь соединительного стыка дымовой трубы:

1 - наружная труба из нержавеющей стали; 2 - теплоизоляция; 3 - термостойкий герметик;

4 - хомут; 5 - керамическая внутренняя труба.

При пересечении кровли дымовой трубой используют элементы для перехода через кровлю с учетом угла наклона, которые следует крепить к конструкции чердака.

Установку настенных креплений необходимо предусматривать не более чем через 4 м. Максимальная высота свободно стоящего участка дымовой трубы от последнего настенного крепления не должна превышать 3 м, а максимальная высота трубы при настенных креплениях - 15 м. При устройстве дымовой трубы высотой более 15 м необходимо предусматривать дополнительные настенные консоли.

^

6.6. Дымовые трубы LAS

6.6.1. Дымовые трубы предназначены для отвода дымовых газов от нескольких теплогенераторов на газовом топливе, а также подачи наружного воздуха к ним для горения. Дымовые трубы «воздух - дымовые газы» имеют международное обозначение LAS.

6.6.2. Конструкция трубы представляет собой керамическую внутреннюю трубу, которая с помощью распорных элементов центруется внутри бетонной оболочки (рис. 6.10). Приток наружного воздуха к теплогенератору осуществляется через свободный проем между стенками трубы и бетонным блоком.

Параметры трубы LAS приведены в прил. 18.

Рис. 6.10. Дымовая труба LAS:

1 - блок из легкого бетона; 2 - распорный элемент; 3 - проем для перемещения воздуха

6.6.3. Конструкция трубы позволяет выполнять подключение теплогенератора с четырех сторон.

Элементы трубы и отдельные участки соединяются при помощи огнестойкого герметика, обеспечивающего газоплотность конструкции.

^

6.7. Асбоцементные дымовые трубы

6.7.1. Для удаления продуктов горения с температурой до 300 °С допускается применение асбоцементных труб (ГОСТ 1839-80) без сколов и трещин.

6.7.2. Площадь сечения дымовой трубы не должна быть меньше площади патрубка теплогенератора.

6.7.3. При стыке асбестоцементных труб зазор между трубами и стенками муфт следует заделывать асбестовым шнуром по ГОСТ 1779-83* на глубину 30 мм.

6.7.4. При проектировании и монтаже дымовых асбоцементных труб бытовых теплогенераторов следует предусматривать решения, изложенные в альбоме серии 5.905-28-01 «Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицируемых помещений». Выпуск 1.

^

6.8. Требования к эксплуатации дымовых труб (каналов)

6.8.1. Дымовые трубы (каналы) теплогенерирующих установок должны удовлетворять требованиям СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», МКД 2-03-2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», настоящих правил и инструкций предприятий-изготовителей.

6.8.2. Услуги по обследованию (проверке) дымовых труб (каналов) должны предоставляться с учетом требований нормативных документов по договору со специализированными организациями ВДПО.

6.8.3. При приемке дымовых труб (каналов) теплогенераторов, печей и каминов необходимо проверить:

наличие необходимой исполнительно-технической документации (порядовки канала, акты на скрытые работы, сертификаты на дымовые трубы и т.п.);

соответствие выполненных (смонтированных) труб (каналов) проектным материалам;

качество кладки кирпичных каналов (наличие перевязки, толщина швов, вертикальность углов, наличие трещин и др.);

соответствие сечения дымовых труб (каналов) проектным материалам и паспортам на теплогенераторы и каминные топки;

качество монтажа дымовых труб;

наличие и достаточность устройств для чистки труб (каналов) и места их размещения;

место прокладки дымовых труб (каналов), необходимость, наличие и толщину теплоизоляционного материала;

вид дымовых труб и дымоотводов и возможность их применения;

наличие и размер противопожарных разделок;

необходимость, наличие и размер противопожарных отступок;

отсутствие засорений в трубах (каналах);

обособленность дымовых труб (каналов);

наличие тяги в трубах (каналах);

исправность оголовков и возвышение их относительно крыши и зоны ветрового подпора.

6.8.4. Периодическая проверка дымовых труб (каналов) должна проводиться:

перед отопительным сезоном;

после ремонта;

не реже двух раз в год в течение первых двух лет с момента ввода в эксплуатацию газоиспользующего оборудования и печей, в последующем - не реже одного раза в год;

с учетом требований, указанных в паспортах предприятий-изготовителей.

Печи и дымовые каналы необходимо очищать от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

одного раза в три месяца для отопительных печей;

одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

В зимнее время не реже одного раза в месяц, а в районах северной климатической зоны не реже двух раз в месяц должен производиться осмотр оголовков дымовых и вентиляционных каналов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки. По результатам осмотра должна быть запись в специальном журнале с указанием всех выявленных неисправностей и характера работ, проведенных с целью их устранения.

С учетом территориальных условий могут устанавливаться другие сроки периодических проверок дымовых каналов.

При периодических проверках дымовых труб (каналов) выясняют:

наличие засорений и сажистых отложений;

обособленность каналов и плотность стенок;

состояние теплоизоляционного материала и противопожарных разделок;

наличие тяги;

внешний вид.

Результаты периодических проверок дымовых каналов (труб) оформляются с учетом требований п. 4.3.8 настоящих правил.

6.8.5. Состояние внутренней поверхности дымовых труб (каналов), а также наличие посторонних предметов может быть оценено путем использования черно-белой или цветной видеотехники. Для осмотра поверхностей каналов и труб используются миниатюрные видеоголовки, обеспечивающие изображение поверхности на экране пульта управления.

Наличие посторонних предметов в дымовых трубах (каналах) выявляют путем опускания через устье на тросе металлического шара диаметром 80-100 мм. При опускании шара следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стенки. Свободное перемещение шара свидетельствует об отсутствии засоров.

6.8.6. Дымовые трубы (каналы) на плотность проверяют задымлением путем сжигания материала, дающего большое количество дыма (опилки, ветошь и др.). Устье задымленного канала или трубы плотно закрывают. Появление продуктов горения на чердаке, в отапливаемых помещениях или в расположенных рядом вентиляционных каналах свидетельствует о недостаточной плотности стенок дымового канала (трубы).

Плотность дымового канала может проверяться путем закрывания входа и выхода канала герметизирующей надувной камерой и создания в нем избыточного давления вентиляторной установкой. Объем утечки воздуха через неплотности определяется по показаниям прибора.

6.8.7. Обособленность дымового канала от соседних дымовых или вентиляционных каналов определяется также методом задымления. Появление дыма в смежных каналах свидетельствует о наличии неплотностей в стенках проверяемого дымового канала.

6.8.8. Наличие тяги в печах, теплогенераторах и каминах на твердом топливе проверяется зажженной спичкой, которая подносится к открытой топочной дверке (смотровому отверстию). Отклонение пламени спички от вертикали в сторону топливника свидетельствует о наличии тяги.

Значение тяги может быть установлено путем измерения разрежения электронным микроманометром или скорости движения воздуха в проеме топки электронным термоанемометром. Полученное значение разрежения в дымовых трубах (каналах) теплогенераторов и каминов заводского изготовления должно быть не менее значений, приведенных в инструкциях по эксплуатации или паспортах.

6.8.9. При проверке оголовков дымовых каналов (труб) в зимнее время и обнаружении обмерзания и нарушения нормальной работы необходимо:

проверить исправность дымового канала на всем его протяжении;

пробить на чердаке отверстие в стенке дымового канала;

вставить в канал лист железа;

сколоть лед ломиком или другим инструментом (не повредив стенки канала) и удалить его из канала;

на листе железа развести огонь и прогреть канал до полного устранения обмерзания;

заделать отверстие в канале кирпичом на растворе;

проверить канал на проходимость с помощью шара и веревки;

проверить наличие тяги в канале.

^

6.9. Требования пожарной безопасности к дымовым каналам (трубам)

6.9.1. При кладке и монтаже каналов (труб) должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», альбомах типовых строительных конструкций, изделий и узлов серии 5.905-27.01 «Дымовые и вентиляционные каналы газифицируемых помещений» и серии 5.905-28.01 «Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицируемых помещений», а также в инструкциях предприятий-изготовителей.

6.9.2. Строительные конструкции, выполненные из сгораемых материалов, примыкающие к дымовым каналам (трубам), должны защищаться от возгорания путем устройства отступок или разделок.

6.9.3. Размеры отступок и способы защиты конструкций из сгораемых материалов при применении дымовых кирпичных каналов следует принимать по п. 3.8.4 настоящих правил.

Размеры отступок и способ защиты конструкций из горючих материалов при прокладке дымовых труб (каналов) от теплогенераторов на газовом топливе приведены на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Устройство отступки:

1 - деревянная стена; 2 - штукатурка толщиной 25 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм или войлоку, пропитанному глиняным раствором; 3 - вентиляционный канал; 4 - дымовой канал.

6.9.4. При пересечении дымовыми кирпичными каналами конструкции перекрытий из горючих материалов необходимо устраивать горизонтальные разделки путем утолщения стенок дымового канала. При кирпичной кладке утолщение выполняется свесом не более 1/4 длины кирпича в каждом ряду кладки (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Горизонтальная разделка:

1 - вентиляционный канал; 2 - дымовой канал; 3 - теплоизоляция; 4 - деревянная балка.

Размеры разделок с учетом толщины стенок кирпичных каналов следует принимать по пункту 3.8.13 настоящих правил.

6.9.5. Высоту кирпичных разделок следует принимать больше толщины перекрытия так, чтобы верх разделки выступал над полом или засыпкой на чердаке на 70 мм.

6.9.6. Деревянные балки, заложенные в стены дымовых кирпичных каналов, должны располагаться от внутренней поверхности канала на расстоянии не менее 380 мм, если балка защищена от возгорания, и на расстоянии не менее 500 мм - если не защищена.

Варианты выполнения разделок от дымовых каналов до деревянных балок и ригелей представлены на рис. 6.13.

Рис. 6.13. Размещение деревянных балок и ригелей:

1 - балка; 2 - раствор с теплоизоляцией конца балки; 3 - дымовые каналы; 4 - разделка;

5 - ригель; 6 - термоизоляция.

6.9.7. Расстояние от наружных поверхностей дымовых каналов до металлических и железобетонных балок следует предусматривать не менее 130 мм.

6.9.8. Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т.п.) должны располагаться от наружной поверхности дымового канала на расстоянии не менее 130 мм.

6.9.9. Расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов (труб) печей и газоиспользующего оборудования до конструкций из горючих материалов (размер разделки) следует принимать не менее указанных в табл. 6.1.

Таблица 6.1.

| Каналы | Размеры разделок, мм, при наличии конструкций |

|

| не защищенных от возгорания | защищенных от возгорания |

|

| От отопительной и отопительно-варочной печи с горелками УГОП-НП-8, УГОП-Н-14, УГОП-П-19, УГОП-П-25 и с периодической топкой продолжительностью: | ||

| до 3 ч | 380 | 250 |

| более 3 ч | 510 | 380 |

| От аппаратов газовых бытовых проточных, емкостных, отопительных с водяным контуром, топкой с горелкой УГОП-Н-4 | 250 | 250 |

Примечание: Защита конструкций от возгорания должна производиться несгораемым материалом, обеспечивающих предел огнестойкости не менее EI45.

6.9.10. При пересечении металлическими или другими дымовыми трубами перекрытий из горючих материалов следует предусматривать противопожарные разделки (рис. 6.14). Толщина материала разделки должна обеспечивать термическое сопротивление (отношение толщины к коэффициенту теплопроводности) не менее термического сопротивления противопожарной разделки из керамического кирпича.

Рис. 6.14. Схема противопожарной разделки:

1 - теплоизоляция; 2 - деревянные конструкции.

Компания «Бездыма» оказывает услуги по проектированию и установке дымоходов и вентканалов в зданиях различной архитектуры.

Монтаж дымоходов

Наши специалисты выполняют следующие работы:

- расчет систем дымоудаления;

- проектирование и сборку дымоходов из кирпича;

- ремонт дымоходов из кирпича;

- монтаж одноконтурных и двухконтурных металлических дымоходов;

- монтаж керамических дымоходов;

- расчет и монтаж вентканалов.

Преимущества сотрудничества с компанией «Без дыма»

Большой опыт

Наши специалисты оказывают услуги по установке дымоходов и вентиляции уже много лет. Большой опыт позволяет нам создавать эффективные, безопасные и недорогие решения.

Квалифицированные специалисты

Мы очень серьезно относимся к подбору кадров и приглашаем на работу только лучших инженеров и монтажников.

Профессиональный инструмент

Использование мощного профессионального инструмента позволяет выполнять все технологические операции быстро и с высокой точностью. Это обеспечивает высокое качества монтажа дымоходов и вентканалов при минимальных трудозатратах.

Гарантия

На все установленные нашими специалистами системы дается гарантия 1 год.

Привлекательные цены

Мы не утверждаем, что наши цены самые низкие, но многие клиенты обращаются к нам повторно. Это – лучшие подтверждение того, что наши цены на монтаж дымоходов и вентиляции соответствуют качеству и уровню сервиса.

Более подробную информацию о наших услугах вы можете получить по телефону 8 (495) 972 — 58 – 42

Г.1 В настоящем приложении приведены рекомендуемые положения к проектированию дымовых и вентиляционных каналов для газоиспользующего оборудования, бытовых отопительных и отопительно-варочных печей.

При проектировании дымовых каналов от газоиспользующих установок производственных зданий и котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35.

При переводе существующих котлов, производственных печей и других установок с твердого и жидкого на газовое топливо должен выполняться поверочный расчет газовоздушного тракта.

Г.2 Устройство дымовых и вентиляционных каналов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05. Г.3 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования, устанавливаемого в помещениях предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения, офисах, встроенных в жилое здание, запрещается объединять с дымовыми каналами жилого здания. Вентиляция вышеуказанных помещений также должна быть автономной.

Г.4 Отвод продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования, установленного в помещениях офисах, размещаемых в габаритах одной квартиры, а также вентиляцию этих помещений следует предусматривать как для жилых зданий.

Г.5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее - канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.

В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т.д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0,75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0,75 м.

В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымовому каналу более одного газоиспользующего отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Данное оборудование располагают на разных этажах здания. Количество оборудования, присоединяемого к одному каналу, определяется расчетом.

Не рекомендуется присоединение бытового оборудования к каналу отопительной печи длительного горения.

Г.6 Каналы от газового оборудования следует размещать во внутренних стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы. В существующих зданиях допускается использовать существующие дымовые каналы из несгораемых материалов в наружных стенах или предусматривать к ним приставные каналы.

Г.7 Допускается присоединение газоиспользующего оборудования периодического действия (проточного водонагревателя и т.п.) к каналу отопительной печи с периодической топкой при условии разновременной их работы и достаточного сечения канала для удаления продуктов сгорания от присоединяемого оборудования. Присоединение соединительной трубы газоиспользующего оборудования к оборотам дымохода отопительной печи не допускается.

Г.8 Площадь сечения канала не должна быть меньше площади сечения патрубка присоединяемого газоиспользующего оборудования или печи. При присоединении к каналу двух приборов, аппаратов, котлов, печей и т.п. сечение его следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры каналов определяются расчетом.

Г.9 Отвод продуктов сгорания от ресторанных плит, пищеварочных котлов и т.п. допускается предусматривать как в обособленный канал от каждого оборудования, так и в общий канал. Отвод продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования, установленного в непосредственной близости друг от друга, допускается производить под один зонт и далее в сборный канал.

Допускается предусматривать соединительные трубы, общие для нескольких приборов (оборудования).

Сечения каналов и соединительных труб должны определяться расчетом исходя из условия одновременной работы всего оборудования, присоединенного к каналу и соединительным трубам.

Г.10 Дымовые каналы следует выполнять из обыкновенного керамического кирпича, глиняного кирпича, жаростойкого бетона, а также стальных и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. Наружную часть кирпичных каналов следует выполнять из кирпича, степень морозостойкости которого соответствует требованиям СНиП II-22.

Дымовые каналы также могут быть заводского изготовления и поставляться в комплекте с газовым оборудованием.

При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.

Не допускается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.

Г.11 Каналы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон каналов от вертикали до 30 ° с отклонением в сторону до 1 м при условии, что площадь сечения наклонных участков канала будет не менее сечения вертикальных участков. Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит, пищеварочных котлов и подобных газовых приборов допускается предусматривать размещенные в полу горизонтальные участки каналов общей длиной не более 10 м при условии устройства противопожарной разделки для сгораемых и трудносгораемых конструкций пола и перекрытия. Каналы должны быть доступны для чистки.

Г.12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием. Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.

Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового оборудования. На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы. Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ. Соединительные трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть теплоизолированы.

Г.13 Не допускается прокладка соединительных труб от газоиспользующего оборудования через жилые комнаты.

Г.14 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.

Г.15 При присоединении к каналу одного газоиспользующего прибора (оборудования), а также оборудования со стабилизаторами тяги шиберы на соединительных трубах не предусматриваются. При присоединении к сборному дымоходу газоиспользующего оборудования, не имеющего стабилизаторов тяги, на соединительных трубах от оборудования должны предусматриваться шиберы, имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.

Г.16 При установке в отопительной печи газогорелочного устройства периодического действия в конструкции печи должен быть предусмотрен шибер. Установка шиберов в печи с непрерывной топкой запрещается. Отопительно-варочная печь при переводе на газовое топливо должна иметь три шибера (один для летнего хода, другой - для зимнего, третий - вентиляционный).

Г.17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рисунок Г.1):

- не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;

- в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;

- не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;

- не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м. Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали. Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства.

Г.18 Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.

Г.19 Не допускаются отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах.

Г.20 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.

Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:

- 2,0 м от уровня земли;

- 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);

- 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;

- 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.

Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками. Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой. Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали. При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R (рисунок Г.2). Не рекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену в проезды (арки), туннели, подземные переходы и т.п.

Г.22 Длину горизонтального участка дымового канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену следует принимать не более 3 м.

Г.23 Газоиспользующее оборудование тепловой мощностью до 10 кВт с отводом продуктов сгорания в газифицируемое помещение размещается таким образом, чтобы обеспечивался свободный выход продуктов сгорания через вытяжные вентиляционные устройства (канал, осевой вентилятор) данного помещения.

Г.24 В жилых зданиях вентиляционные каналы из помещений, в которых установлено отопительное газоиспользующее оборудование для поквартирного отопления, не допускается объединять с вентиляционными каналами других помещений (санузлов, кладовых, гаражей и т.п.).

Г.25 В качестве вентиляционных каналов могут использоваться существующие дымовые каналы, не связанные с другими действующими дымовыми каналами. Решетки с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность полного их закрытия, предусматривают на вытяжных вентиляционных каналах газифицируемых помещений.

Безопасная эксплуатация бытовых газовых приборов и отопительных аппаратов может быть обеспечена при правильном отводе продуктов сгорания и постоянном воздухообмене в помещениях, где установлены газовые приборы.

Отвод продуктов сгорания от водонагревателей, отопительных котлов и печей и воздухообмен в помещениях осуществляются через дымоходы и вентиляционные каналы за счет естественной тяги, создаваемой разностью температур наружного (холодного) и нагретого воздуха помещения. С увеличением высоты дымовой трубы или вентиляционного канала и разности температур наружного и удаляемого воздуха возрастает разрежение (тяга) в канале. Поэтому большая тяга наблюдается в каналах первого этажа и в зимний период.

При работе водонагревателей температура продуктов горения перед газоотводящим устройством составляет 180-200 °С. В начальный период, а также при значительном подсосе воздуха через газоотводящее устройство температура продуктов горения может быть ниже указанных величин. В вентиляционных каналах, где температура удаляемого воздуха равна 20-25 °С, тяга очень мала. В летние периоды, когда температура воздуха в канале бывает ниже температуры наружного воздуха, может возникнуть обратная тяга (опрокидывание тяги), когда воздух будет поступать из канала в помещение.

Рис. 1. Схема расположения зоны ветрового подпора: I - дымовая труба расположена в зоне ветрового подпора; II - дымовая труба расположена вне зоны ветрового подпора

При движении продуктов сгорания (воздуха) по каналу часть энергии потока (напора) затрачивается на преодоление сопротивления трения потока о поверхности стенок канала, на местные сопротивления (повороты, сужения канала и др.), на создание выходной скорости, Величина потерь напора на трение зависит от длины канала, материала его стенок и их состояния. При больших шероховатостях и загрязнении поверхности внутренних стенок канала сопротивление его больше, поэтому гладкая поверхность внутренних стенок канала и своевременная его очистка улучшают тягу.

Ухудшается тяга в каналах с увеличенной площадью сечения, так как большая поверхность охлаждения вызывает снижение температуры продуктов сгорания. Ослабление тяги происходит при значительных подсосах воздуха через неплотности в канале и соединительных трубах, а также из соседних каналов, обособленность которых нарушена. Подсос воздуха приводит к увеличению объема газов, проходящих через канал, и снижению их температуры. По указанным причинам нельзя оставлять открытыми прочистные дверки во время работы приборов.

Величина разрежения (тяги) в дымовых каналах при работе водонагревателей и отопительных печей обычно составляет 10-15 Па, а в вентиляционных каналах - на порядок меньше. Тяга существенно изменяется при открытии форточки, фрамуги. На работу дымовых и вентиляционных каналов, а следовательно, воздухообмен в помещении влияют ветер, а также расположение дома относительно соседних зданий и сооружений. Нельзя допускать, чтобы дымовая труба находилась в зоне ветрового подпора. Зоной ветрового подпора является зона, расположенная ниже линии, проведенной от самой высокой точки близлежащего к дымовой трубе здания; сооружения или дерева под углом 45° к горизонту (рис. 1).

В целях предотвращения падения температуры продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы, конденсации влаги из отводимых газов и промерзания дымоходов устройство их следует предусматривать во внутренних стенах. Допускается размещать дымовые каналы в наружных стенах из. негорючих материалов при утеплении их с наружной стороны. Дымоходы должны быть вертикальными без уступов (горизонтальных участков) из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм.

Рис. 2. Правильное расположение оголовка дымовых труб на крыше относительно конька

В их основаниях следует предусмотреть карманы глубиной 250 мм и отверстия с дверками для чистки, обкладываемые поставленным на ребро кирпичом.

Для изготовления дымоходов не разрешается применять термически непрочные или крупнозернистые материалы (шлакобетон), а также силикатный кирпич, который обладает достаточной термостойкостью, но в присутствии влаги и растворенной в нем углекислоты быстро разрушается. При необходимости использования таких материалов внутри каналов делают облицовку из красного кирпича толщиной 130 мм.

Разрешается отклонение дымоходов от вертикали под углом 30° к ней при величине смещения в сторону до 1 м. Наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади сечения вертикальных участков.

Высота дымовых труб от газовых водонагревателей и газифицированных печей должна быть не менее 0,5 м над плоской крышей; не менее 0,5 м над коньком крыши при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька; не ниже конька крыши при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м (рис. 2).

Высота вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, должна быть равна высоте этих труб. Устья (оголовки) кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м надо защищать от атмосферных осадков штукатуркой цементным раствором. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.

Конструкции из горючих или трудногорючих материалов, примыкающие к печам и дымовым трубам, а также к вентиляционным каналам, расположенным рядом с дымовыми трубами, должны быть защищены от возгорания перегородками из негорючих материалов, соответствующих противопожарным требованиям.

В строящихся домах отвод продуктов сгорания от каждого аппарата или печи должен быть выполнен по обособленному дымоходу. В существующих домах допускается присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях (не менее 50 см друг от друга) или при условии устройства в дымоходе на высоте 50 см рассечек толщиной 120 мм. В отдельных случаях при отсутствии дымоходов в существующих домах разрешается устройство приставных дымоходов, необходимость теплоизоляции которых решают на стадии проектирования.

Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения патрубка газового прибора или печи, присоединяемого к дымоходу. При присоединении к дымоходу двух приборов или печей площадь сечения дымохода определяют с учетом одновременной их работы.

Газовые приборы присоединяют к дымоходам с помощью металлических труб. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, без стабилизатора тяги - до 0Д5 м. Суммарная длина горизонтальных участков соединительной трубы в строящихся домах должна быть не более 3 м, в существующих - не более 6 м.

Уклон трубы в сторону газового прибора должен быть не менее 0,01. Подвеска и крепление соединительных труб должны исключать возможность их прогиба. Звенья соединительных труб должны плотно, без зазоров, вдвигаться одно в другое по ходу продуктов сгорания не менее чем на 0,5 диаметра трубы.

Соединительная труба должна плотно присоединяться к дымовому каналу. Ее конец не должен выступать за стену канала, для чего используют ограничивающее устройство (шайбу или гофр).

Соединительные трубы, изготовленные из обыкновенной листовой стали, следует покрывать огнестойким лаком.

К дымоходу они присоединяются так, чтобы в нем ниже ввода трубы оставался «карман» глубиной не менее 250 мм, имеющий люк для очистки.

Дымоходы от приборов, не имеющих стабилизаторов тяги, должны быть оборудованы шиберами (заслонками) с отверстиями диаметром не менее 15 мм, при наличии стабилизаторов тяги установка шиберов не допускается. Через отверстия в шиберах проветриваются топки неработающих печей. Шиберы следует располагать на той же стене печи, где и топка.

Для определения возможности присоединения к дымоходам газовых приборов или при переводе печей на газовое топливо дымоходы проверяют на соответствие их устройства и примененных материалов требованиям нормативных документов; наличие нормальной тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность (дымоход считается плотным, если дым из него не проникает в помещение или вентиляционные каналы); наличие и исправность перегородок, предохраняющих сгораемые и трудносгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близрасположенных сооружений и деревьев.

Отсутствие засорения дымоходов проверяют опусканием на всю его глубину (от оголовка до прочистного кармана) специального шарообразного груза массой до 3 кг и диаметром 80-100 мм. Плотность и обособленность каналов проверяют методом задымления. Для этого в прочистную дверку вставляют зажженную ветошь, пропитанную нефтепродуктами, или другой сильно дымящийся материал. Выходное отверстие канала в оголовке плотно закрывают листом фанеры или железа. Появление дыма в смежных с проверяемым каналах или помещениях, примыкающих к стене, где расположен канал, свидетельствуют о необособленности или неплотности канала. Плотность и чистоту каналов небольшой высоты можно проверить опусканием в них включенной переносной электрической лампы мощностью до 500 Вт. При этом просматриваются проверяемый канал и соседние с ним каналы, в которых не должно быть светового луча.

Дымовые и вентиляционные каналы

Для того чтобы безопасно эксплуатировать бытовые газовые приборы и отопительные аппараты, необходимо, чтобы правильно отводились продуты сгорания и был налажен постоянный воздухообмен в помещении, где они установлены.

Это происходит благодаря дымоходам и вентиляционным каналам при помощи естественной тяги, она создается благодаря разницы температур внутреннего и наружного воздуха.

Во время движения воздуха, часть энергии уходит на то, чтобы преодолеть сопротивление трения потока о поверхности стенок канала и другие сопротивления, также необходимо создать выходную скорость.

Величина потерь будет зависеть от длины канала, того материала, из которого он изготовлен и его состояния. Если дымовые вентиляционные каналы загрязняются, сопротивление увеличивается, поэтому канал нужно своевременно очищать.

Если у них увеличена площадь сечения, то тяга также ослабнет. На работу каналов будет влиять также ветер и расположение дома.

Дымовая труба не должна находиться в зоне ветрового подпора. Она находится ниже линии проведенной от высочайшей точки здания, близлежащего к трубе ее угол к горизонту 45°.

Для того чтобы температура продуктов сгорания на выходе из трубы не падала она должна располагаться в наружных стенах. Нужно, чтобы дымоход был вертикальным, на нем не должно быть уступов.

Толщина стенок должна быть не менее 12 см, при этом они должны быть сделаны из жаростойкого бетона с толщиной не меньше 6 см. В основании дымоходов нужно предусмотреть карманы глубиной до 25 см, а также отверстия с дверками, чтобы обеспечить чистку, также их нужно обложить кирпичом, он должен быть поставлен на ребро.